| トップ>家づくりのプロセス>風を感じるオール電化>木材検査、建て方、仕口、野地板 |

これまでに設計してきた住宅や建築の家づくりプロセスを紹介します。 これまでに設計してきた住宅や建築の家づくりプロセスを紹介します。

|

|

風を感じるオール電化

|

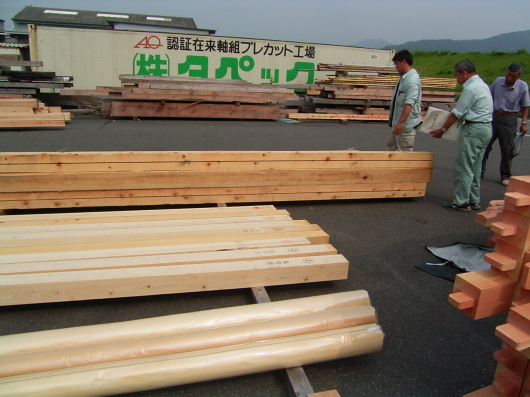

木材検査

医学ではインフォームドコンセントでしたっけ、間違っていたらあしからず、

自分の家にはどのような材料が使われるかを設計者と建築主が立ち合って検査します。

もちろん設計図の仕様との照合ですから、その通りでなければ誠実に交換してもらえます。

華やかな空間デザインだけでなく契約の内容の裏付けを確実にしてゆくのも

設計者の仕事ですのでお忘れなく。

|

建て方

今は昔、竹取の翁という・・・というと今昔物語?学生の頃習った記憶が・・・

昔話の真実が変わらぬように工法や建材、機械やシステムが変わっても、

現在のその姿を変えて生き残っているものがあります。

住まいの統括管理者は棟梁という大工の頭(かしら)がこなしてきたのが

伝統的な木構造の世界でした。

プレカット(木軸組の工場加工)が登場してからは、設計者も棟梁との打合せは無くなり、

プレカット工場の加工図担当で若いパソコンオペレーターとの詳細なやりとりに変わってしまいました。

機械の精度もかなり良くなり、正直に言うと大先輩の手加工大工との打合せより

ずっと効率的で詳細な打合せが、数値データに基づいて出来るようになり、嬉しい限りです。

とはいえ、造作といって建物内部の仕上げ加工は、相変わらず大工さんの手加工ですので、

やはり木材の癖を読み込む経験値には信頼をおいて工事を進めています。

木工事がその大半を占めた過去の良き時代では棟梁の統括管理がシステムとして最高でしたが、

住まいの関わる機械や電気、ITなどあらゆる分野にわたる技術統括に加えて、

最も大切な建築主とのコミュニケーションを円滑に進めるには設計という

第3者の専門家としての必要性は、これからの「棟梁」と考えています。

現場の監理という法的な血の通わない響きを超えた存在価値を求められていると思えてなりません。

|

仕口

仕口(しくち)という言葉の響きには建築用語の伝統性を感じてしまうのは私だけでしょうか?

仕事のやり口とでも言いたげな職人世界の臭いがします。

木造の水平材、垂直材、斜材を組み合わせるときの接合部のことですが、

以前「一体化」の話題でも触れたことに関連して、

その接合部にかかった力を的確に伝える重要な役割のある部位です。

この部分をよく見て頂くと、どの程度の力を伝える必要のある部分かによって形がいろいろありますし、

引っ張り方向か、圧縮方向か、せん断方向か、どの方向に力を伝えるかも

考えられた形にもなっています。

また組み合わせるときの作業性や、組上がったときの接触面の時間軸での変化までも

予想された形でもあります。

この世界に入って最初に見たときは、おかしな話ですが本当に感動してしまいました。

いくら機械化されていっても、こんな場所に伝統が息づいているのを知っておいて頂くのも、

家創りの醍醐味です。

|

野地板

建築の現場用語に「野」と「化粧」という言葉を使うことがあります。

「化粧」は化粧柱、化粧材、化粧板など、完成段階では表に見えてくる材料、「野」は野地、野もの、

といった具合に主に下地となる隠れる部分で仕上げをしない部材を指したりします。

野地板は屋根の防水材の下に張る板材のことで、

伝統工法ではヒノキや杉の板を勾配方向に張られてあるのを見た方もたくさんおられることでしょう。

「捨て」という言葉もよく使いますが、床下の捨て張りなども

バリヤフリーには欠かせない工程になってきております。

これらの屋根の野地板や床の捨て張り板が、今となってはスターダムに(木造の構造の世界では、)

のし上がってきました。

何故かと言えば、垂直方向の耐震壁ばかり丈夫にしても、水平方向の床や屋根を丈夫にしないと

地震力は伝わらないからです。

専門家でなくても想像つきますよね?箱の横面があって上面がなければ壊れるに決まってますでしょ。

もちろん伝統工法でもそれらの部材を「野」とネーミングしてきた事情は歴史的にも工法的にも

はっきりしておりますが、現代の木造ではこの「野」の一文字は下地となる捨て材ではなく、

隠れた力持ちとして解釈し、釘やビスの数、打ち込むピッチ、

使用する工具まで見守って丁寧に作業してやる必要の出てきた主役のひとりです。

|