| トップ>家づくりのプロセス>風を感じるオール電化>基礎断熱、品質試験、一体化、脱型 |

これまでに設計してきた住宅や建築の家づくりプロセスを紹介します。 これまでに設計してきた住宅や建築の家づくりプロセスを紹介します。

|

|

風を感じるオール電化

|

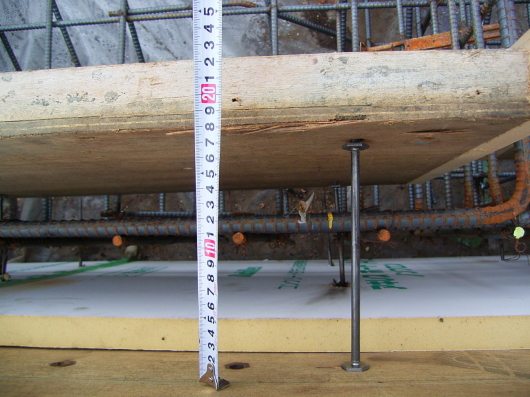

基礎断熱

恐縮ですが、解りやすくするために後ろ向きな言い方を言い方をしてしまえば、

「床下は風通しが良くなくちゃいかん」と床下換気口の存在させる基礎工法以外を認めようとしない、

というより聞く耳をもたないお気の毒な工事業者さんが残念ながら存在しています。

「昔の人の言うことが正しい」なんてどっか視点がズレちゃってるんですよ。

たかが基礎、されど基礎。どっかで聞いたことある言いまわしですが、まさに言いえて妙、

ベタ基礎というだけでなく外周に断熱材を張り付けてしまうだけで、内部床下環境の管理だけでなく、

コンクリートの寿命も伸ばせるという、この画像に写る型枠の荒削りな顔からは

想像できないでしょう。

|

品質試験

本当はこんな顔出し画像は載せたくなかったのですが、自己紹介の変わりに!

建築関係以外の世界の方には、コンクリートは石のように写ってないでしょうか。

コンクリートは打設するその日に、現場に入るそのときの品質を管理しないと意味がないんです。

|

一体化

設計上でも工事でも、2つのものを一体化するという技を考えつつ作業を進める必要があります。

解りやすい例では、基礎などコンクリート躯体(骨組み)における打ち継ぐ技術です。

構造計算では柱と梁(柱と柱を横に繋ぐ部材)とは完全に一体化している、

地震のときなどは力が滑らかに柱から梁に伝わると仮定していますが、

現場での造る作業ではその仮定通りに理想に近い状態で打ち継がれることはありません。

ご存じない方にはショックかもしれませんが事実です。

構造の計算をする際にはそんな現場でのリスクを前提に安全率を見込んでありますが、

それでも現場の作業条件次第でその安全率も吹き飛ぶようなことも起きます。

「設計でそれを充分フォローできる工夫をすればいいではないか」と思われる方が多いでしょうね。

ところが、それは出来るときとそうでないときがあります。

なぜならば、設計者は現場で出来上がってくるものと、建築主の考え方を

一体化する作業があるからです。

建築主の意向に沿ったデザインを提案する義務があるからです。

建築主が店舗経営者ならば、お客様に顔を向けて計画を立案しなければなりません。

ここにも一体化する作業があります。

例はコンクリート躯体の一体化ですが、人間の意向や目的の一体化まで絡んでゆくのが

建築という世界です。

土木の災害防止とはカラーが違っていますよね。

|

脱型

この基礎の状況は、一般的木造2階建てのそれには見えないようです。

基礎立ち上がり部分の外部に見えている白いパネルはウレタンボードの断熱材です。

これがこの設計のキーポイントの一つ、基礎なんか大事そうに包んでやらなくても

・・・というイメージでは次世代の住まいは作れません。

設計者が知って欲しい現場の隠し味とでもいいましょうか、これが。

|