| トップ>家づくりのプロセス>挟土秀平と岐阜千成寿司>内装下地、外装仕上、その1 |

これまでに設計してきた住宅や建築の家づくりプロセスを紹介します。 これまでに設計してきた住宅や建築の家づくりプロセスを紹介します。

|

|

挟土秀平と岐阜千成寿司

|

天井の下地を取付けているところです。この上に石膏ボードを張りクロスで仕上げます。

職人さんの頭の上にグレー色の吹付け材が見えていますが、柱、

梁同様に床下もこのように耐火被覆を施工します。

|

4階バルコニーに取付ける手すりです。

カーブさせるだけで印象がかなり変わってしまうものなのです。

|

1階カウンター席の椅子を試作しました。試作といっても模型ではありません。

強度、大きさ、高さ、座り具合、手荷物の収納、座席部分の材料などを確認しておくことは、

店舗監理では重要です。

現場の打合せ室でひとつひとつの確認を施主様を交えて行います。

|

配管の状態も下地が露出している段階で確認をしておきます。石が張られてからでは時すでに遅し。

|

外部の化粧格子の取付け具合を確認しています。

|

みんな集合して天井の下地の具合を評しています。

「よくこんな風に曲げることができたなー」

「しかたないだろ、図面に描いてあるんだから」「大胆な造形が空間を広く感じさせるんだよ」

「それにしても、私の取付ける部材はどうすればいいんですか」それぞれの立場で検討を加えます。

それぞれの立場で愚痴を言い合います。

現場会議の面白さです。

|

そこかしこに竹をあしらっています。

現物を確認して取付ける周囲の壁との色バランスや取付け方法など、

小さな部材は特に図面内の仕様説明だけで、決定してしまうと、

取付けてくれる職人さんに意向が伝わっていないときが往々にしてあります。

|

床板の現物確認です、ケヤキの杢目が美しいでしょう。

|

ムクの本物は現物確認が不可欠。

この日も施主さんにもお願いして木工事担当の工務店さんの工場まで出かけてきました。

板材というのは現物本人と会っておかないと、取付け後にどの程度暴れるかが判りません。

人間と同じで顔色しだいで性格がわかります。

何のことを言っているのかわかりずらいですか?「暴れる」というのは「反り」「捻り」「割れ」のことです。

それらが予想できれば、あらかじめ処置をしておくわけです。

|

上部の足場を外した日です。4階の屋根が小鳥のヒナの嘴に見えませんか?

何回も完成予想パースを描き直したあとだけに、感覚鋭い評価ができます。

|

定例の打合せ会の日には施主さんも立会いの上で、現地確認をして頂きます。

使い手の立場で評して頂くと思い掛けない発見があったりします。

|

正面のヒレの部分を4階バルコニーから眺める。

|

ヒレは3次元的に取り付きますので実物を製作する以前に、

実物大模型を作り、取り付き具合を現地確認します。

ハイテクの世の中になっても、こうした職人さんの協力によるローテクの部分を

消し去ることは無理でしょう。

職人さんに感謝感謝・・・

|

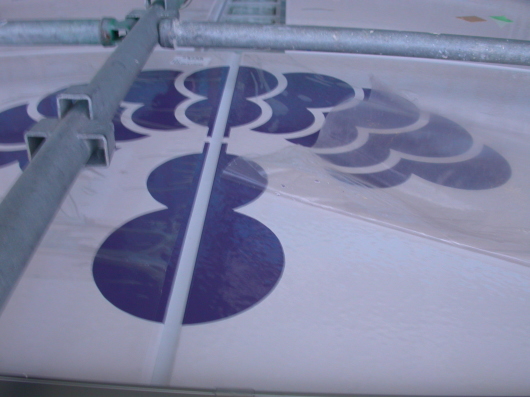

ホーロー鋼板の上部に千成瓢箪のマークを焼き付けてもらいました。

足場の上から撮っていますので逆さまなだけで、竣工後はこの逆に見えてきます。

|